기억하고 싶은 이야기

“우리 아이를 용서해주세요” 가해·피해자 갈등 해결 ‘회복적 사법’...

써미트

2009. 12. 10. 15:34

[국민일보 창간 21주년-“우리 아이를 용서해주세요” 가해·피해자 갈등 해결 ‘회복적 사법’] 용서가 한 아이의 미래를 바꾼다

국민일보 | 입력 2009.12.09 18:34

제 이름은 김미란, 나이는 마흔여섯입니다.

1997년 외환위기로 은행원이던 남편은 일자리를 잃었고, 수억원의 빚을 남긴 채 스스로 목숨을 끊었습니다. 먹고살기 위해 낮에는 백화점 점원, 밤엔 공사장 청소부로 일했습니다. 악착같이 살다보니 내 자식만 유달리 더 귀해 보였습니다.

2007년 12월 6일, 중학교 2학년인 제 아이가 급식 시간에 반 친구와 싸우다 다쳤다는 전화를 받았습니다. 집에 가서 보니 치아가 한 개 부러지고, 아이는 계속 구토만 했습니다. 다음날 학교에 찾아갔습니다. 담임선생님은 제 아이와 가해 학생을 불러 자초지종을 물었습니다. "몇 대 맞았어?" "10대 맞았습니다." "몇 대 때렸지?" "1대 때렸습니다." "그럼 2∼3대 때린 걸로 하자." 해결 방법은 참 간단했습니다.

제 아이는 10여일 입원했습니다. 가해자 아버지는 금니를 해줄 수 없으니 차라리 고소를 하라고 버텼습니다. 학교, 교육청, 가해자 부모에게 전화하고 찾아가기를 여러 차례. 결국 경찰서에 사건을 접수시켰고 서울가정법원까지 갔습니다. 피해보상 정도 받아야겠다던 생각이 점점 알 수 없는 독기로 변했습니다.

"엄마, 날 때리기는 했지만 정엽(가명)이가 그렇게까지 나쁜 애는 아니야." 제 아이가 오히려 가해 학생을 두둔했습니다. 그러나 제 마음은 움직이지 않았습니다. "법대로 하자." 가해 학생은 두 번의 재판을 받았습니다.

지난해 7월 17일, 평화여성회 갈등해결센터 상담사가 만나자고 전화했습니다. 같은 달 27일 오후 7시, 약속 장소로 나갔습니다. 밤 12시가 될 때까지 억울한 사연을 말하고 또 말했습니다. 눈물 콧물이 범벅된 제 얼굴을 보면서도 상담사 세 분은 시계조차 보지 않았습니다.

'뭐 하는 사람들이기에 돈도 안 되는 일에 시간을 낭비하는 걸까.' 5시간의 '열변'을 토하고 나니 궁금했습니다. 가해자와 피해자가 대화를 통해 갈등을 해결하는 '회복적 사법'을 위한 단체라는 걸 알게 됐습니다.

그 후 세 번 더 만났습니다. 참 신기했습니다. 억울함을 누가 들어주는 것만으로도 증오와 분노가 조금씩 풀렸습니다. 가해자 가족을 만나기로 결정했습니다.

같은 해 8월 12일 오후, 서울 강남의 한 어학원. 가해 학생인 정엽이가 문을 열고 쭈뼛거리며 들어왔습니다. '저 애한테 내가 무슨 짓을 하고 있는 건가.' 법대로 처리한다는 명분 아래 8개월간 변호사를 고용하고 경찰서와 학교를 쫓아다녔던 저는 그 애와 눈을 마주칠 수 없었습니다. 용기를 내 입을 열었습니다. "정엽아, 너한테는 정말 미안해."

정엽이는 얼굴을 숙인 채 "죄송합니다"라는 말만 반복했습니다. 정엽이 아버지의 입술 끝이 살짝 흔들렸습니다. "그렇게까지 하는 건 아닌데. 제가 잘못한 겁니다. 미안합니다."

'미안하다'는 말, 그 한 마디를 듣기까지 꼬박 8개월이 걸렸습니다. '용서'의 물꼬가 터지자 아이들 표정이 한결 편안해졌습니다. 이후 가해자 부모로부터 병원비 400여만원을 받았습니다. 지난해 12월에는 정엽이 아버지에게 안부 전화를 하기도 했습니다.

만약 가해자와 화해하지 않았다면 제 자식은 평생 '용서'를 배우지 못했을 것입니다. 또한 스스로 위로받을 수도 없었을 겁니다. 서로 화해하고 상처를 회복할 수 있는 법. 시간은 오래 걸리지만, 사람답게 사는 법이 정착됐으면 좋겠습니다. '회복적 사법' 말입니다.

◇ Key Word 회복적 사법(Restorative Justice)

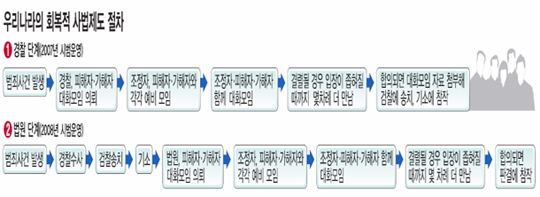

가해자와 피해자가 자발적으로 참여해 대화로 화해하도록 하는 갈등 해결 절차다. 형사적 처벌 위주의 사법 절차를 대체할 새로운 모델로 주목받고 있다. 재범 방지, 피해 회복에 긍정적 효과가 있다. 북미와 유럽, 호주 뉴질랜드 등에서는 1990년대부터 회복적 사법 패러다임이 소년범 대상 사법 개혁의 근간이 됐다. 우리나라는 2007년 피해자와 가해자가 대화 모임을 갖는 제도를 시범 도입했다.

박유리 기자 nopimula@kmib.co.kr

1997년 외환위기로 은행원이던 남편은 일자리를 잃었고, 수억원의 빚을 남긴 채 스스로 목숨을 끊었습니다. 먹고살기 위해 낮에는 백화점 점원, 밤엔 공사장 청소부로 일했습니다. 악착같이 살다보니 내 자식만 유달리 더 귀해 보였습니다.

제 아이는 10여일 입원했습니다. 가해자 아버지는 금니를 해줄 수 없으니 차라리 고소를 하라고 버텼습니다. 학교, 교육청, 가해자 부모에게 전화하고 찾아가기를 여러 차례. 결국 경찰서에 사건을 접수시켰고 서울가정법원까지 갔습니다. 피해보상 정도 받아야겠다던 생각이 점점 알 수 없는 독기로 변했습니다.

"엄마, 날 때리기는 했지만 정엽(가명)이가 그렇게까지 나쁜 애는 아니야." 제 아이가 오히려 가해 학생을 두둔했습니다. 그러나 제 마음은 움직이지 않았습니다. "법대로 하자." 가해 학생은 두 번의 재판을 받았습니다.

지난해 7월 17일, 평화여성회 갈등해결센터 상담사가 만나자고 전화했습니다. 같은 달 27일 오후 7시, 약속 장소로 나갔습니다. 밤 12시가 될 때까지 억울한 사연을 말하고 또 말했습니다. 눈물 콧물이 범벅된 제 얼굴을 보면서도 상담사 세 분은 시계조차 보지 않았습니다.

'뭐 하는 사람들이기에 돈도 안 되는 일에 시간을 낭비하는 걸까.' 5시간의 '열변'을 토하고 나니 궁금했습니다. 가해자와 피해자가 대화를 통해 갈등을 해결하는 '회복적 사법'을 위한 단체라는 걸 알게 됐습니다.

그 후 세 번 더 만났습니다. 참 신기했습니다. 억울함을 누가 들어주는 것만으로도 증오와 분노가 조금씩 풀렸습니다. 가해자 가족을 만나기로 결정했습니다.

같은 해 8월 12일 오후, 서울 강남의 한 어학원. 가해 학생인 정엽이가 문을 열고 쭈뼛거리며 들어왔습니다. '저 애한테 내가 무슨 짓을 하고 있는 건가.' 법대로 처리한다는 명분 아래 8개월간 변호사를 고용하고 경찰서와 학교를 쫓아다녔던 저는 그 애와 눈을 마주칠 수 없었습니다. 용기를 내 입을 열었습니다. "정엽아, 너한테는 정말 미안해."

정엽이는 얼굴을 숙인 채 "죄송합니다"라는 말만 반복했습니다. 정엽이 아버지의 입술 끝이 살짝 흔들렸습니다. "그렇게까지 하는 건 아닌데. 제가 잘못한 겁니다. 미안합니다."

'미안하다'는 말, 그 한 마디를 듣기까지 꼬박 8개월이 걸렸습니다. '용서'의 물꼬가 터지자 아이들 표정이 한결 편안해졌습니다. 이후 가해자 부모로부터 병원비 400여만원을 받았습니다. 지난해 12월에는 정엽이 아버지에게 안부 전화를 하기도 했습니다.

만약 가해자와 화해하지 않았다면 제 자식은 평생 '용서'를 배우지 못했을 것입니다. 또한 스스로 위로받을 수도 없었을 겁니다. 서로 화해하고 상처를 회복할 수 있는 법. 시간은 오래 걸리지만, 사람답게 사는 법이 정착됐으면 좋겠습니다. '회복적 사법' 말입니다.

◇ Key Word 회복적 사법(Restorative Justice)

가해자와 피해자가 자발적으로 참여해 대화로 화해하도록 하는 갈등 해결 절차다. 형사적 처벌 위주의 사법 절차를 대체할 새로운 모델로 주목받고 있다. 재범 방지, 피해 회복에 긍정적 효과가 있다. 북미와 유럽, 호주 뉴질랜드 등에서는 1990년대부터 회복적 사법 패러다임이 소년범 대상 사법 개혁의 근간이 됐다. 우리나라는 2007년 피해자와 가해자가 대화 모임을 갖는 제도를 시범 도입했다.

박유리 기자 nopimula@kmib.co.kr